El maestro del sainete porteño

Un día como hoy pero de 1886 nacía Bartolomé Ángel Venancio Alberto Vaccarezza, dramaturgo, letrista de tango, poeta, guionista, comediógrafo, hombre de radio, luchador por el reconocimiento de los derechos de autor y mutualista argentino que mixturó temas rurales y urbanos, llevó al teatro a personajes de Buenos Aires y los suburbios con palabras precisas, versos simples, situaciones reconocibles y fue un puente entre el teatro y el tango.

Nacido en el barrio de Villa Crespo y criado en el barrio de Almagro. Mas porteño, improbable.

Hijo de Catalina Caferatta y Luis Vaccarezza, de ascendencia genovesa y mezcla aragonesa y navarra. Se casó dos veces y tuvo quince hijos/as. El primer matrimonio fue consumado con su prima hermana Amanda con quien tuvo siete hijos. El tenía 20 años y ella 19.

Fue compañero en el colegio de Armando Discépolo y Federico Martens, influyentes en su afición por la lectura para mejorar sus dotes iniciáticas de la escritura espontánea y en la detección de los habitantes de conventillos e inquilinatos habitadas por inmigrantes que huían de guerras y persecuciones y de los pobres de las provincias que anidaban en la gran urbe en busca de trabajo y mejores oportunidades.

Su afición por escribir pudo más que las advertencias y los mandatos paternales. “Vea caballerito, hay que estudiar o de lo contrario, dedicarse a cualquier trabajo serio, que con versitos y pavaditas de teatro no vamos a ninguna parte”, espetaba su padre con insistencia.

Ante esa realidad dobló la apuesta. Comenzó a trabajar como escribiente de un juzgado dirigido por su tío que estaba enclavado en Triunvirato (hoy Av. Corrientes) y Canning (hoy, renombrada justicieramente Scalabrini Ortiz) donde sucedieron episodios tragicómicos que luego volcó en una obra. Más tarde, fue rematador de muebles con una humorística definición de este papel como trabajador: “Luis catre”, en comparación con los lujosos estilos de moda en la época como Luis XV o Luis LXI que se liquidaban en otras casas.

Simultáneamente, escribía en los bares y cafés. El mito cuenta que la pizzería “Las Cuartetas” lleva su nombre en honor a los versos que escribía con fruición en ese boliche y que luego colocaba sobre las porciones de sopa inglesa, postre estrella de esa época.

De su experiencia laboral escribió una obra satírica que tituló “El juzgado” (1903) y que estrenó un grupo de teatro formado por sus amigos en la sala “Il Resorgimiento” de Villa Crespo. Al año siguiente escribió un melodrama rural con una trama de amor y venganza titulado “La noche del forastero” y, posteriormente, “Los montaraces”, “Para los gauchos”, “Querencia”, “Yerba mala”, “Las peras” y “Los últimos gauchos”, con poca trascendencia pública.

En 1911 la suerte cambió. Se presentó a un concurso de zarzuela convocado por el dueño del Teatro Nacional, Pascual Carcavallo. Su obra titulada “Los escruchantes” (referida a los ladrones que usan la violencia en puertas, ventanas, muebles o caja fuertes) obtuvo el primer premio e inmediatamente fue puesta en escena. Comenzaba su popularidad y su profesión remunerada.

Luego escribió el sainete tragicómico “Cuando un pobre se divierte” y el sainete irónico “Tu cuna fue un conventillo”, ambas estrenadas en el Teatro Nacional con bastante éxito.

En 1929 se produjo otro boom teatral con su sainete festivo “El conventillo de la Paloma” que superó las mil funciones y tuvo como actriz destacada a Libertad Lamarque. Una obra que se basó en los habitantes de la Casa Colectiva La Nacional (ubicada en Serrano 156) y, en particular, en el perfil de una obrera de la Fabrica Nacional de Calzados que allí alquilaba. Personajes esquemáticos (en algún caso violento) pero hilarantes como: Seriola, Doce Pesos, la “Turca” Sofía, Abraham, Mariquiña, el encargado Miguel, Conijo, Paseo de Julio, Villa Crespo, Risita, El Cansao, entre otros/as y un agitado festejo por los diez años del conventillo.

Su actividad literaria tenía una pata en el tango. Recordemos que antes de la aparición de la radio fue el teatro quien permitió popularizar muchas canciones. Además, su amistad entrañable con Gardel y Razzano le permitió pisar fuerte en el mundo tanguero y de canciones camperas. La sociedad artística con “El Mudo” comenzó con “A mi morocha” y continuó con “La copa del olvido”, “Eche otra caña pulpero”, “No le digas que la quiero”, “El poncho del amor”, “Adiós, que te vaya bien”, “Talán, talán”, “Francesita”, “No me tires con la tapa de la olla”, “Araca corazón”, “El carrerito”, “Otario que andas penando”, entre otros.

También compuso otras piezas que fueron interpretadas por otros cantores como “Botines viejos” y “La charlatana” (con música de Juan de Dios Filiberto), “Julián Navarro” (junto a Francisco Canaro), “Pobre gringo (con Juan Caruso), “Muchachita porteña” (con Mariano Mores).

Incursionó como guionista en el cine. Su pluma intervino en Viento norte, Lo que le pasó a Reynoso, El cabo Rivero, Pampa y cielo, _Murió el sargento Laprida, entre otras.

Su producción sainetera no se detuvo. Publicó doscientas obras con éxito diverso: “Teatro criollo”, “Doña Remedios”, “La Ley Palacios”, “Pancho Varela”, “La otra noche en los Corrales”, “Verbena criolla”, “El barrio de los judíos”, “Chacarita”, “Juancito de la Ribera”, “El camino a la Tablada”, “El fondín de la alegría”, “La comparsa se despide”, “Villa Crespo”, “El arroyo Maldonado”, “El buey corneta”, “Entre taitas anda el juego”, “Todo bicho que camina va a parar al asador”, “Va cayendo gente al baile”, “La china Dominga”. Producción incansable.

Su trabajo en la radio fue muy popular y estuvo aquerenciado en la evocación del mundo rural que le imprimió cierto equilibrio con su producción sobre la vida urbana. Los poemas que recitó en el éter durante varios años fueron compilados y editados en diferentes libros: La Biblia Gaucha, Dijo Martín Fierro y Cantos de la vida y de la tierra.

Se hizo un tiempo para defender los derechos laborales de los artistas. Entre 1950 y 1955 presidió la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES). Fue pionero en lograr el aporte de los propietarios de las salas teatrales y el reconocimiento del derecho autoral. También desarrolló una gran actividad para la Casa del Teatro, institución única en el mundo para albergar a los actores y actrices en situaciones difíciles. “La Casa del Teatro es la hostería en que hospedan su vejez y su cansancio los peregrinos del arte”, escribió en su momento.

De verso simple y efectivo, de humor inoxidable, generoso, voluntarioso, equilibrista del grotesco, productor inefable de lunfardo porteño; socialista, yrigoyenista o peronista de acuerdo al movimiento histórico que marcaron las mayorías, jugador empedernido de póquer o carreras de caballos, bohemio pertinaz.

En el invierno de 1969 su corpulenta figura y su riza contagiosa hicieron una pausa prolongada. Los inquilinos, los inmigrantes, las esquinas poco iluminadas, las fiestas en los patios colectivos, sus “gorutas», «grébanos», “grelas”, “taitas”, “otarios”, «yoyegas», “tanos”, “rusos” y “turcos” lo despidieron con dolor, con respeto y una mueca irónica en sus caras compinches.

Salú Alberto Vacarezza!

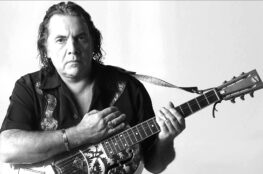

Ruben Ruiz

Secretario General