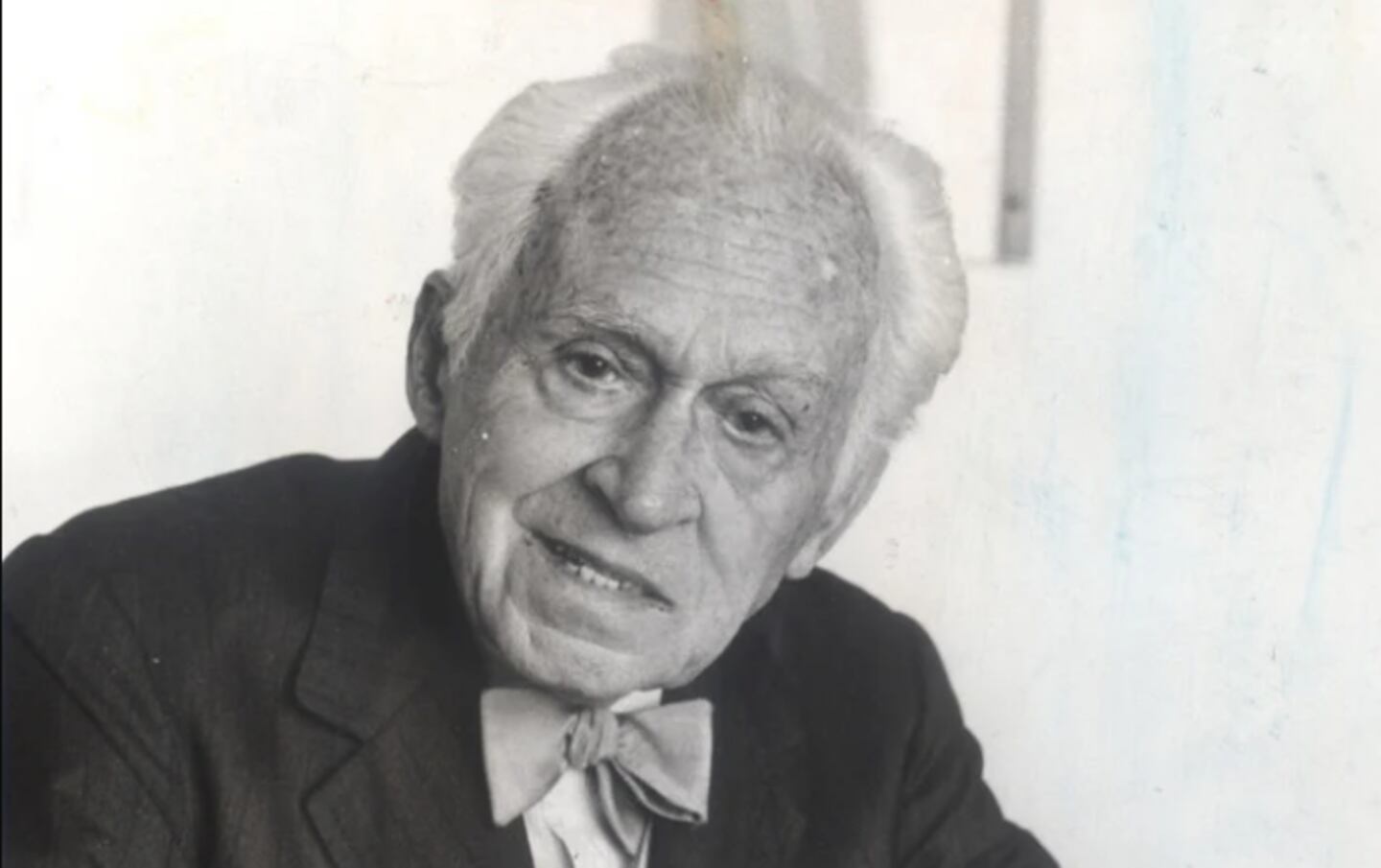

El médico que revolucionó la pediatría en Argentina

Un día como hoy pero de 1904 nacía Florencio Escardó, pediatra, sanitarista, profesor, escritor y periodista argentino que con sus métodos produjo una enorme innovación en la pediatría argentina, enfrentó grandes polémicas dentro del mundo hospitalario y académico, incorporó a la familia (especialmente a las madres) en el proceso de curación de los niños y niñas y disminuyó drásticamente el tiempo de internación de los menores.

Nació en Mendoza. Hijo de Telésfora Taborda Giralt, ama de casa y de Florencio Escardó Anaya, despachante de aduana. Ambos de nacionalidad uruguaya. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires y decidió estudiar medicina, probablemente, por influencia de su abuelo Gregorio Andrada Taborda que había sido médico cirujano en el ejército portugués que enfrentó a las fuerzas de Napoleón y a sus cómplices españoles.

Ingresó a la Facultad de Medicina de la UBA y se graduó en 1929. Mientras estudiaba se alistó como practicante en el Instituto Jenner y en el Hospital de Niños. Fue docente en las cátedras de Pedro de Elizalde, Mamerto Acuña y Juan H. Garrahan. Ya recibido se incorporó como médico agregado, encargado del Servicio de Lactantes, en la Maternidad Samuel Gaché del Hospital Rawson (Buenos Aires). En 1932 ingresó a la Asociación Médica Argentina, un año después a la Sociedad Argentina de Pediatría (1933), luego a la American Academy of Pediatrics y a otras instituciones latinoamericanas. Posteriormente, defendió su tesis de Doctorado: La enfermedad celíaca por la cual recibió el Premio Ángel Centeno.

En 1934 ganó un concurso para el cargo de practicante menor en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires. Sus primeras visitas a la sala de neonatología lo impactaron profundamente. Observó que, en muchas situaciones, los recién nacidos o con pocos meses de vida no tenían los cuidados necesarios. Esa experiencia lo llevó a plantear dos ideas: “para un bebé el miedo y el abandono son más peligrosos que un virus” y “el sector más desposeído de la humanidad son los chicos. Los chicos no votan, ni pueden hacer huelga”. Comenzó a pergeñar medidas disruptivas en el ámbito hospitalario que le llevó muchos años aplicar.

Fue discípulo del Dr. Aquiles Gareiso, jefe del Servicio de Neurología del Hospital. Recorrió todos los cargos de la carrera hospitalaria, integró el servicio de la Sala 17 de dicho centro de salud y fue designado Subjefe del Servicio de Neuropsiquiatría y Endocrinología. A su vez, trabajó como sanitarista y en 1939 fue jefe de profilaxis social y pediatría del Centro de Investigaciones Tisiológicas. En 1942 ganó el concurso para el cargo de profesor adjunto de Pediatría y defendió su Tesis de Profesorado: *La neumoencefalografía en el lactante.

Sus experiencias las plasmaba en publicaciones, como Nociones de Puericultura, Los alimentos del niño pequeño, La inapetencia infantil y el primer Manual de Neurología infantil, junto al doctor Aquiles Gareiso. En simultáneo, espoleaba con sus artículos punzantes, irónicos y prácticos en la sección “Para las madres” de la revista Mundo Argentino y en la sección “Malas costumbres de chicos buenos” de la revista El Hogar, con el seudónimo de Dr. Bonanfant. También utilizó recordados seudónimos en sus colaboraciones para el diario Crítica: primero fue “Juan de Garay” y luego el famoso “Piolín de Macramé” desde donde estimulaba el pensamiento crítico y usaba humor con moralejas con sus entregas tituladas Oh!… sobre los más variados asuntos de nuestro caleidoscopio social.

Identificado con el socialismo, amigo de Juan B. Justo y Nicolás Repetto, tuvo actuación pública en el rechazo a las cesantías de numerosos profesionales de la salud (entre ellos Gareiso) y la embestida contra la autonomía universitaria durante el inicio del peronismo. En protesta, renunció a todos sus cargos médicos y académicos en 1946. Continuó atendiendo y formando a discípulos profesionales en su consultorio e incorporó ideas de pediatría psicosomática. Entre 1947 y 1949, fue director de “Archivos Argentinos de Pediatría”, órgano oficial de la SAP.

Estuvo casado con Carmen María Mackinnon (con quien tuvo un hijo), con Josefina Marpons Joubert, Eva Giberti (con quien tuvo una hija y un hijo) y con Licia Leone.

En 1956 retomó sus cargos. Fue designado Profesor Titular de la II Cátedra de Pediatría que ejerció durante 13 años. Volvió al Hospital de Niños y ocupó la jefatura arrebatada. En 1957 fue designado director de la sala 17 (como llamaron familiarmente a la Sala Cátedra de Pediatría del Hospital de Niños) en la que algunos médicos habían incorporado el psicoanálisis en sus diagnósticos y tratamientos sobre obesidad infantil y epilepsia. Reformuló su funcionamiento y revolucionó las prácticas hospitalarias: logró que las madres pudieran cuidar a sus hijos en las salas (hasta ese momento podían hacerlo solo de 17 a 19 horas y luego eran alimentados con mamaderas que colgaban de soportes metálicos sobre las cunas). Polémicas con colegas, apoyo de las madres, dudas en los padres, firmeza en la aplicación de la medida. Éxito rotundo.

Organizó un departamento de Psicología y Psiquiatría Infantil, anexo a la cátedra de Psiquiatría. Su Cátedra se amplió a dos aulas y un Centro Audiovisual, instaló un Pabellón de Psicología con ocho consultorios y una sala para terapia de grupo; una Unidad Metabólica completa, creó el primer Laboratorio de Bacteriología pediátrica, un Laboratorio de Microquímica, un Laboratorio de Isótopos controlado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Impulsó los tratamientos con hormonas sintéticas y neuroencefalografías. Mejoró la Residencia de Clínica Pediátrica y creó la de Psicología Clínica. Incorporó visitadoras sociales y psicólogos e introdujo las prácticas externas en zonas carenciadas. Su centro de operaciones fue el Centro de Salud de Isla Maciel, donde los residentes debieron actuar ante epidemias de diarrea estival, desnutrición, tuberculosis, polio, difteria, sarampión. Cofundó, junto a su esposa Eva Giberti, Escuela para Padres que funcionó hasta 1973 en escuelas, clubes y varios hospitales.

Fue designado director del Hospital de Niños, Decano de la Facultad de Medicina y vicerrector de la UBA. Desde estos últimos cargos inició una pelea contra el sentido común imperante y logró que el Colegio Nacional Buenos Aires se convirtiera en una institución educativa mixta (las primeras mujeres se graduaron en 1959) y también los tres turnos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (en 1953 habían ingresado las primeras mujeres solo de tarde).

Fue un adelantado comunicacional. Utilizó todos los recursos técnicos a su alcance. En 1969 fundó la revista Mamina, de gran repercusión, publicó la *Enciclopedia Gastronómica Infantil* y dejó su impronta en la revista Nuestros hijos; escribió regularmente notas en Clarín, El mundo y La Nación donde ofrecía una mirada aguda, no exenta de humor, del observador experimentado sobre las costumbres ciudadanas y las debilidades cotidianas.

En la década del ’60 incursionó en la televisión e introdujo temas novedosos en “Buenas tardes mucho gusto” y, más tarde, incursionó en la radio (“Matinata” con Julián Centeya y Hugo Gambini). Publicó profusamente: Abandónicos y hospitalismo, El médico y las gentes, Pediatría psicosomática, Manuel de puericultura, Anatomía de la familia, Los derechos del niño, entre otros. También dedicó su prosa a otras temáticas: Cosas de Argentino, Un pueblo desierto, Geografía de Buenos Aires, Sydenham y Don Quijote, La casa nueva. También incursionó en la poesía y en la letra de tangos: “¿En qué esquina te encuentro Buenos Aires?” y “La ciudad que conocí”, musicalizados por Atilio Stampone y Julio De Caro.

Lector voraz de Píndaro, Séneca, Cicerón, Shakespeare, Eduardo Wilde y José Ingenieros, admirador de Carlos Gardel, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro Titular de la Academia Porteña del Lunfardo, Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Trabajador, sarcástico, innovador, enemigo del hospitalismo, defensor de la pediatría como medicina de la familia y de la incorporación de las variables emocionales y afectivas en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los niños/as. Médico popular que aceptaba otras prácticas (yoga, acupuntura, curanderismo) porque “la única medicina es la que cura”…

Un invierno de 1992 dijo adiós. Su moño infaltable y su traje inseparable estaban presentes.

Salú Florencio Escardó!

Ruben Ruiz

Secretario General